七月は夏詣(なつもうで)をおすすめ。

稲荷山の眼力社周辺は比較的空いています。

暑さ厳しい時期だからこそ行きたい、夏の参拝。

「夏詣」(なつもうで)は一年の後半も平穏に過ごせるように願いを込めて参拝する新しい夏の行事。一般的には、6月30日に行われる伝統的な神事「夏越の大祓」(なごしのおおはらえ)に続く、7月1日からが夏詣の期間にあたります。

神社に足を運ぶのはお正月と願掛けがあるときくらい、という人も少なくはないはず。しかしこういう外出に困難な時期こそ、神社参拝をしている人は困ったときにご加護をいただき、小難を無難にご守護していただけるようになります。ぜひ夏詣を実践してみませんか?

明治時代以前の日本国内において、はやり病が流行するのがこの6月から8月でした。原因は井戸や川の水の汚染によるものが多く、医療が十分ではない時代は薬草か神仏にすがるより他はありませんでした。そのころからの名残もあり、昔から夏に神社を訪れる風習はあったと考えられます。

お山する時は帽子とタオルを忘れずにご持参ください。

この時期は、風もなくただただ照りつける日差しの中、参道を歩く日もあります。そのため帽子とタオル、飲み物をご持参いただきますようお願いします。

古い暦では日本では七夕を迎える頃に梅雨明けするものとされてきましたが、最近は異常気象のため気候が読めません。気温が高い日はできるだけ日陰を歩き、休みながらご参拝ください。

夏はお子さんたちも一緒にお山してみませんか?

子供たちの夏休みが始まる7月末からを二十四節気では大暑と呼び、暑さが本格的になってきます。

この時期はお子さんを連れてお山してみませんか?暑い時期ですが、木陰で休み、また石段を登り、自分の足で目的地に到着する経験は成功体験になります。また子供のころから神社や信仰、日本の文化に触れておくことは貴重な経験です。子供のころからご両親に連れられてお山詣りをしていたお子さんに、眷属さんがずっと小さいころから守っておられ大人になっても付いておられるというお話もお聞きします。

空調服があればおすすめです

この時期の炎天下は40度近くなるので暑さに容赦がありません。以前までは参拝には不適切とされていた服装も山で熱中症で倒れて人に迷惑をかけるよりはマシという考え方もあります。ですので持っている方には「空調服」をお勧めします。お持ちでない方は1万円前後で販売されていますのでぜひ探してみてください。首回りや袖口から風が出て熱の滞留を防いでくれます。

また蚊がいることもありますので虫刺されの薬もあれば便利です。稲荷山は池や小沢、水辺のある森林の参道を歩いていくため、日陰には蚊がいます。暑さでばてて休憩していると刺されることもありますのであらかじめ対応策を準備しておきましょう。アルコールのしみ込んだウェットティッシュなどと合わせれば最強です。

また、蚊に刺されること自体嫌な方は携帯用蚊取り線香もお勧めです。汗をかくので虫よけスプレーだけでは防ぎきれません。蚊取り線香の煙は前後左右1メートルほどバリアを張れるのでまず刺されません。初めての場合は抵抗を感じますが意外と山の中では誰も注目しません。匂いはありますが煙はそんなに出ないので安心です。信仰の地に行くには格好より実用性重視で間違いありません。(ただし火の始末にはご注意行ください)

暑い、息苦しい夏の参拝。

しんどい思いをしてのぼった山上の景色は最高です。

●7月下旬 午前7時ごろの参道

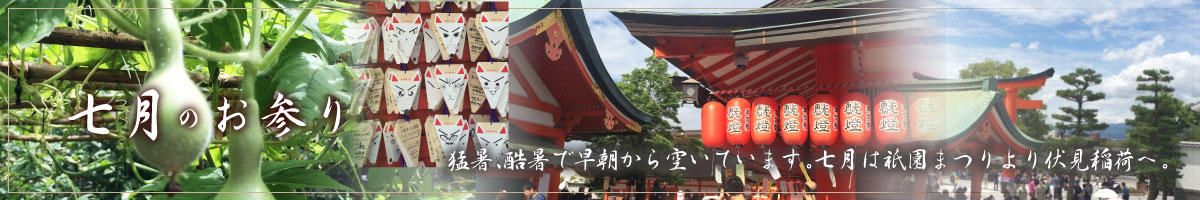

●7月下旬 午前7時ごろの参道長い梅雨が明け、青空が広がる七月。このところは猛暑、酷暑で外出を控える人も多くなっています。

そんな中、京都では祇園まつりが一か月かけて行われます。多くの観光客はそちらに流れるので伏見稲荷への参拝はこの時期がねらい目。暑くなる日中の時間帯を避けて早朝にお参りするのがお勧めです。夜明けも早いので午前6~7時ごろにお山するようにすればかなり人混みを避けられます。また熱中症にならないようにペットボトルを携帯し、首にタオルを巻き、帽子を被るなど、完全装備でご参拝ください。

この時期は蝉がうるさいくらいに鳴いています。雨上がりには森や土の香りが強く、マイナスイオンが発生していて森林浴に最適です。この香りを吸い込むだけでもご利益を感じられます。

軽々上がれば願いが叶う、おもかる石。

有名な千本鳥居を抜けたところに奥の院(奥社奉拝所)があります。ここにはおもかる石が置かれていて、石燈籠の上の丸い石を願いを込めて持ち上げ、軽ければ思ったより願い事が早く叶い、重ければ難しいと言われています。奥の院にはトイレもありここで用を足しておくことをお勧めします。

最近はインバウンドで海外からの観光客が多いので、QRコードが用意されています。インターネットに接続すれば英語での解説もされているのでここでは何をしたらよいかをほとんどの方が理解しています。

このあたりは古くから命婦谷(みょうぶだに)と呼ばれています。命婦とは宮廷に仕える女官の称号なのですが、それがいつの間にか神様に仕える眷属神=白狐霊に例えられるようになりました。我が家でも時々姿を見せてくださる眷属様なのですが大元はこちらから来てくれているのかもしれません。またそれにちなんだ白狐の絵馬もあります。参拝客によって描かれた一枚一枚顔が違う絵馬にそれぞれの個性が垣間見えます。

強い日差しをしのぎながら進む、夏の参道。

少し歩いていくと三ツ辻のお茶屋さんが育てている植物を見られます。夏場は瓢箪や朝顔がぐんぐん育っています。瓢箪は大阪城城主の豊臣秀吉の馬印。戦国時代の頃、美濃攻めに難航する織田信長に木下藤吉郎(後の豊臣秀吉)が城の背後からの奇襲を進言したことがあるそうです。 そのときに信長本隊に送った合図が 槍の先に付けた瓢箪だったとのこと。また秀吉自身も瓢箪好きだったそうで、いろんな形の瓢箪を収集していたという逸話が残っています。

三ツ辻の女将さんがこの話を知っているか否かは別として、伏見稲荷の楼門を秀吉が実母の病気の治癒祈願に建てていることと併せて考えれば、ここに瓢箪が育っていることにも趣を感じます。

日差しを凌いで、お山に住みついた猫が木陰で水分補給していました。稲荷山は落ち葉が多く、そのうえろうそくを使うので火災の確率が高い場所。さらに消防車が入れないという悪条件を兼ね備えています。このような赤い防火バケツはあらゆる場所で見かけられます。

眼力さんに到着しました

眼力さんに到着するといつものように手水の狐さんが湧水を口からこんこんと流していました。暑い夏の日のここの水は、ひんやりとしていて手を洗うと暑さを吹き飛ばしてくれます。

飲むことはできませんがこの水は開山された1300年前から湧いており、今も昔の修験者、参拝者たちと同じ感覚が味わえる数少ないスポットです。

手水の前にはひしゃくと鉢があり、その周りに青々と苔が生い茂っています。私たちが生まれるよりもずっと昔からこの地を知っている青苔には尊さを感じます。