商売人のあいだで密かな人気を集める隷書文字。

相場界の重鎮、鏑木先生が奉納された鳥居(鏑木先生の鳥居>>>)の文字は隷書体で書かれています。隷書体の文字はいろんなところで多く使われますが、正統に書かれた隷書体は珍しく、先生の鳥居の文字を見て、その文字の書き手について尋ねて来られる方は少なくありません。また、その書き手による隷書体で造った印鑑は、一部の商売人のあいだで「眼力開運吉相印」と呼ばれ好まれているそうです。

隷書(れいしょ)の歴史は楷書・行書・草書よりも古く、中国の秦の時代に生まれた書体です。篆書(てんしょ)と共に書の起源とされている隷書は、漢の時代には分書、または八分ともいわれ、やがて中国全土で広く使用されるようになりました。

隷書の威風堂々とした高貴なその書体は、現代の日本でも紙幣の文字をはじめ、社名や書籍の題名などといった格式の高さが求められる文字に最もふさわしい書体とされています。

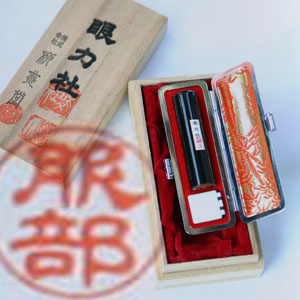

▲眼力開運吉相印は、希少な書家による正統な隷書と、匠の技による印影彫刻で作られます。

▲眼力開運吉相印は、希少な書家による正統な隷書と、匠の技による印影彫刻で作られます。最近ではパソコンのフォントにも使われるほど普及した隷書ですが、それとは逆に、正統な隷書を書くことができる書き手がほとんどいなくなっているようです。

事実、鏑木先生もご自身の鳥居の文字に正統な隷書を所望されたところ、書き手を捜すのにたいそう苦労されたそうです。今では先生の鳥居の文字をご覧になった方から、その書き手に社名や社訓、それに表札、案内状などの依頼があるそうです。

正統な隷書に密かな人気が集まる理由は、「眼力開運吉相印」の人気の例と併せて考えると、ただ単に文字としての美しさや希少価値だけによるものではないように思えます。

私も念願の隷書で表札を作っていただくことができました。側面には眼力社の文字と印鑑が押されており大変重厚感があるものに仕上がりました。とても気に入っています。

笑門にまつわるお話

笑う門には福来るということわざ。これは最近ではことわざに留めておくだけでなく脳科学の世界でも証明され始めています。

いつも笑っているとドーパミン、セロトニン、オキシトシンなどの心と身体によい脳内物質が分泌され、ストレスホルモンは抑制されるそうです。また笑っていることで第一印象が良くなり、人間関係が向上し、社会生活もうまくいきます。つまり笑っていれば良いことばかりが起こるということです。

でも私たちは人間ですから、笑いたくない日だってあります。過去の暗い記憶や仕事で失敗したとき、あなたはどうしますか?そのままその気分を引きずることが良くないのは想像にたやすいです。

そういう時は「つくり笑い」で良いのでスマイルしてみてください。笑う習慣、それがあなたを成功に導きます。

知足は分度と推譲

足ることを知るというのは単に節度と勘違いされがちですが、実際にはもっと深い意味があります。例えば今採っても良いだけの柿の実があるとします。それを全部収穫してしまわずに半分残して干し柿にすれば保存食になるというような未来投資の意味も含んでいます。

農村の再建王として有名な二宮金次郎の教えの中に「分度と推譲」があります。分度とは身の程のことで、人間に限らずものごとには持って生まれた許容量があることを示します。私たち人間には欲があり、採っても良いと言われると全部もぎ取ってしまいたい衝動にかられます。しかし一度踏みとどまりその判断は正しいか考える必要があります。また推譲とは字のごとく推測し譲ること。もぎ取れる柿を全て食べてしまわずに干したり、人にあげたり、種を植えておけばまた収穫が得られるということを表します。

二宮金次郎は毎日毎日小さな努力を積み重ねていけばやがて大きなことを成し遂げると言いました。知足はまさに積小為大の根本的考えとも言えるでしょう。

コツを知っていれば保てる「平常心」

ひとくちに平常心でいれば大丈夫!と言われても意外と難しいもの。しかしそれはコツを知らないから難しいのです。

緊張した時や怒りが込み上げた時、泣きそうな時にどう気持ちを切り替えるか?それは自分の気持ちを俯瞰から見れば良いのです。今、自分は緊張しているんだ…とまるで他人の目になって自分を客観的に見てみてください。人ごとに思えると緊張は案外あっさり消えるものです。

怒りや悲しみもそう。(私、こんなことに怒ってたんだ…)としっかりと自分の怒りと向き合ってみましょう。今怒りや涙を相手に放出して損をするのは自分であることに気づけば無駄な時間を割かなくて済みます。怒りや感情はぶつけるのではなく話し合うことが本当の解決策です。

平常心に切り替えるコツを知っておけば、ものごとは思ったよりスムーズに解決し目的地にたどり着けます。

大切にしたい、初志貫徹

最初に心に決めたことを最後まで一貫してやり抜ける人はとても魅力があります。力強く、堂々と振る舞え、発言にも説得力が増します。逆に朝令暮改する人は他人からの信用を失うどころか自分を信用することもできなくなるでしょう。

私たちの心はころころと変わりやすいもの。だからこそ変わらない信念を貫ける人は誰からも信頼を集めます。最終目的地を決め、必ずこうなって見せる、ここにたどり着くと決心を固め全力を尽くしましょう。

しかしどんなに心を決めても、他人の言葉や気持ちの浮き沈みによって気持ちが左右されることがあります。そんな時は何度も何度も最終目的地を思い出しましょう。繰り返し思い出すことで、より思いが固まります。

ご商売をする方に大切な心得

一斗二升五合と書いて「ご商売益々繁盛」と読みます。こういった言い回しは判じ物、判じ読み、字謎などと呼ばれ、江戸時代に生まれたなぞなぞの一つです。商売人の間で隠語として使ったり町人の間で洒落を利かせた会話の一つとしてはやりました。

現代でも飲食店に入れば「春夏冬」と書いた色紙や額を見かけますがあれも同じで秋がないことから「商い」と読みます。昔から商いをする人々の間では一度入店してくれたお客さんとなんとかして会話の糸口をつかもうとしていたのが伝わって来ます。

判じ物は会話が商売の基本であるということを教えてくれています。また反対に言いたいことをストレートにお客さんに言えば関係が破綻してしまうことから遠回しに意味に気づいてもらうことも大切なことを教えてくれています。判じ物は商売人の基本姿勢が詰まった文化と言えるでしょう。

〒612-0804 京都市伏見区稲荷山官有地19 眼力大社前 TEL(075)641-6051 (大西)